消防法は専門家に任せたほうが良い理由?

消防法令は、建物の安全性を確保し、火災から人々を守るための重要な法律です。

しかし、その手続きは複雑で、専門的な知識と経験を要します。

今回は、消防手続きを専門家に任せるべき理由について解説します!

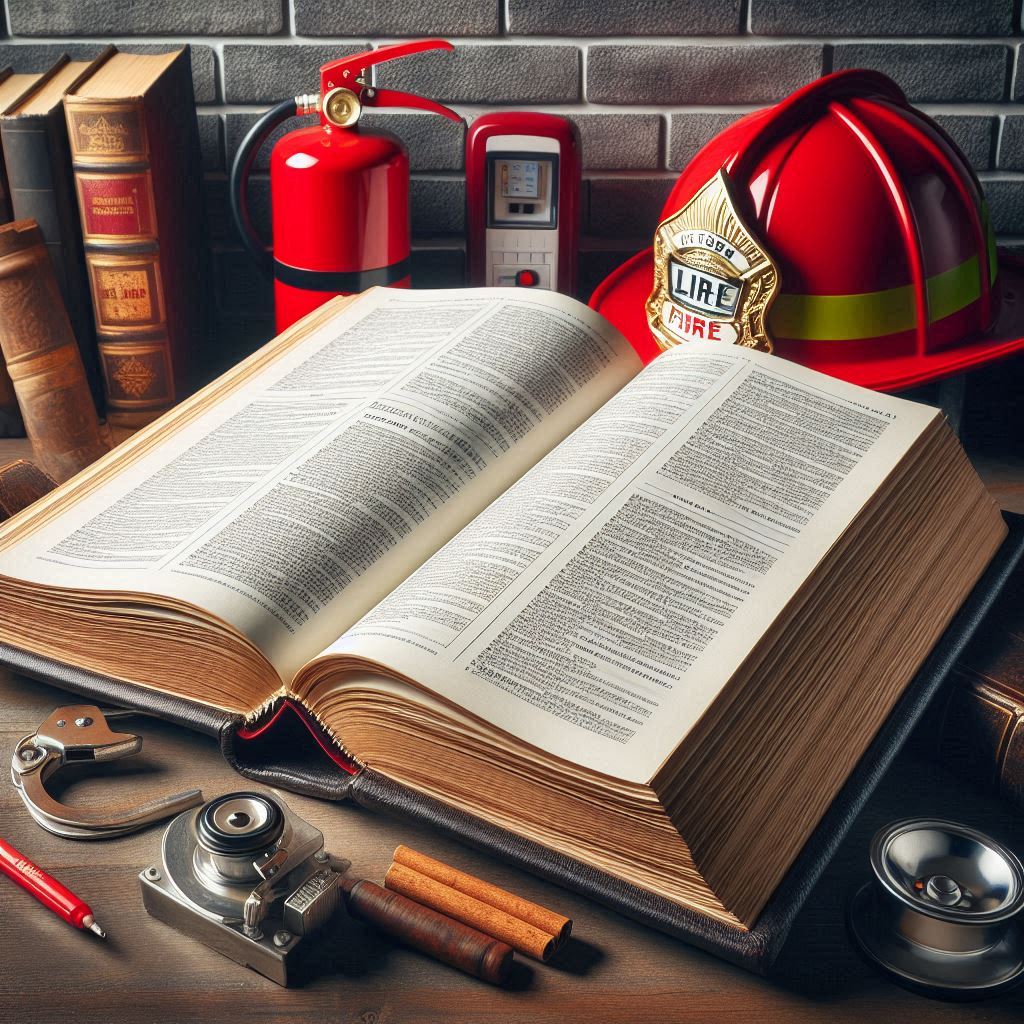

1. 法律の専門知識が必要

消防法令は改正により新しい基準や規則が追加されることがあります。

これを把握し、正確に適用するためには、専門的な知識が欠かせません。

専門家は、最新の法律情報を常に把握しており、適切なアドバイスを提供することができます。…で、できます!

また、消防法は国が認めている特例が多々あるため、特例を申請することにより、設備の設置が免除されたり、簡易な設備の設置で済む、という可能性もあります。

2. 手続きの効率化と時間の節約

消防手続きには、多くの書類作成や申請が伴います。

これらを正確に、かつ迅速に行うためには、経験と知識が必要です。

専門家に任せることで、手続きのミスを防ぎ、煩雑な手続きを迅速に進めることができます。

これにより、皆様は自分のやるべき業務に専念することができ、時間と労力を大幅に節約することができます!

3. コンプライアンスの確保

消防法令に適合しない建物は、重大な罰則や行政処分を受けるリスクがあります。

専門家は、法令に適合するための最適な方法を調査、提案し、必要な手続きを確実に行います。

これにより、法令違反になってしまうリスクを最小限に抑えることができます。

4. リスク管理と安心感

専門家に依頼することで、消防手続きに関連するリスクを適切に管理できます。

万が一、問題が発生した場合でも、専門家がサポートしてくれるため、安心して対処できます!

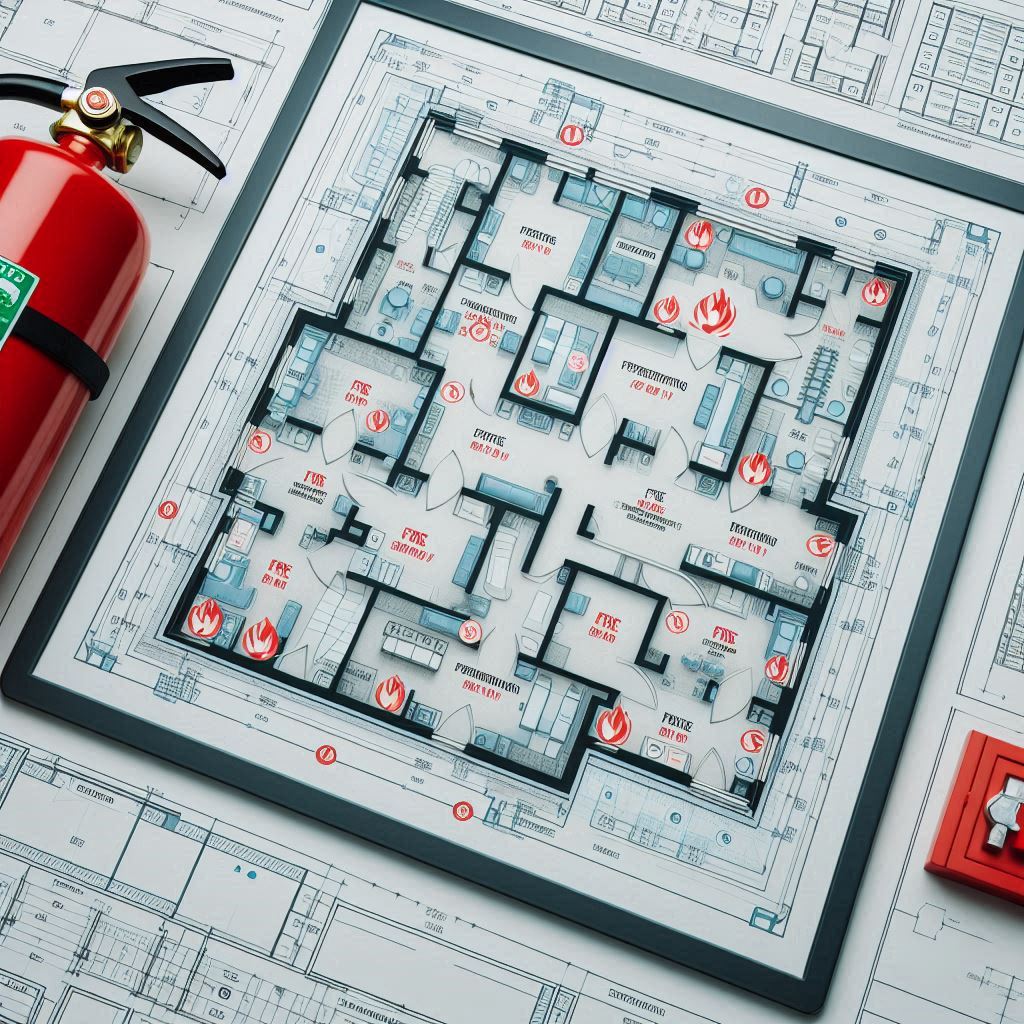

5. 建物の安全性向上

最も重要な点は、消防手続きが適切に行われることで、建物の安全性が向上することです。

専門家のアドバイスを受けることにより、最適な防火対策が講じられ、継続して従業員や利用者の方の安全が確保されます。

結論として、消防手続きは専門家に任せることで、多くのメリットを享受できます。

建物の安全性を確保し、法令遵守を徹底するために、専門家のサポートを受けることをお勧めします!

しろくま行政書士事務所は、経験豊富な消防分野の専門家が対応させていただきます。

是非お気軽にご相談を!